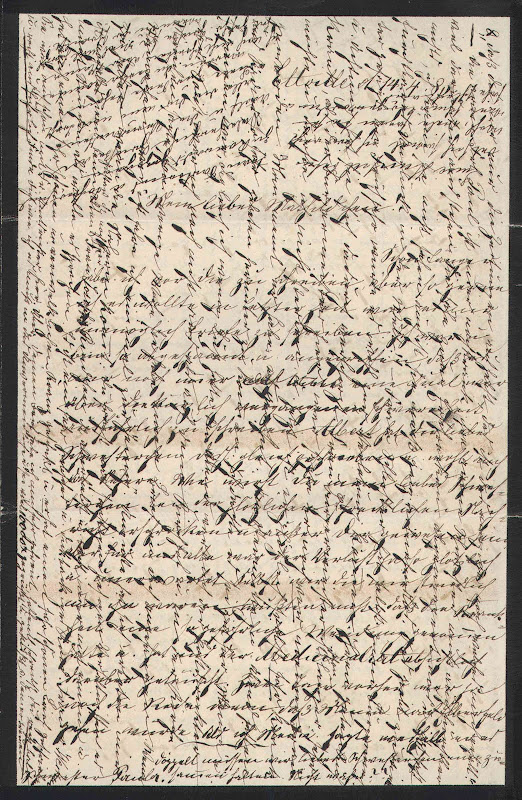

До 1840-х годов англичане практически не пользовались конвертами. Дело в том, что при пересылке письма за любой дополнительный листок бумаги приходилось бы доплачивать, а конверт как раз считался добавочным листом. Поэтому письмо писали на одном листке и складывали его, а на обратной стороне указывали адрес получателя. Какие только способы не выдумывали, чтобы уместить как можно больше информации в одном письме! Исписав весь лист до самого низа, его иногда поворачивали и продолжали писать уже поперек строчек. Такой стиль письма, когда строчки были написаны крест-накрест, назывался «cross writing». Читать такие письма было очень неудобно, ведь строчки так и рябили перед глазами. Брат Джейн Остен Чарльз часто отсылал ей такие письма, но, жалея сестру, писал само письмо черными чернилами, а перекрещенные строки — красными. Подобным же образом на бумаге экономили в США и Канаде, насчет других стран не знаю.

Образцы писем

Года два назад И.Е.Репин выставил у передвижников портрет Л.Н.Толстого, причем изобразил великого писателя босиком.

Года два назад И.Е.Репин выставил у передвижников портрет Л.Н.Толстого, причем изобразил великого писателя босиком.