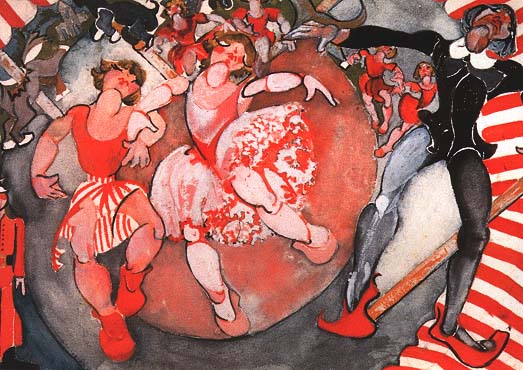

(картина Зельды Фитцджеральд http://www.liveinternet.ru/users/arin_levindor/post93882165/)

Хмурое утро свободного секса

Век джаза был до обидного коротким, всего-то шесть-семь лет, но за это время случилось так много всего, что мы до сих пор пользуемся мифологией, зародившейся в те лихорадочно весёлые дни.

В Североамериканских Соединённых Штатах бутлегеры щедро поливали друг друга свинцовыми ливнями из пулемётов «томпсон», обкурившиеся в дым Бонни и Клайд на пути в славу забрасывали провинициальных рейнджеров динамитными шашками, пьяный и гениальный Скотт Фицжеральд со своей полусумашедшей Джильдой катался на крыше автомобиля, и толстый комик Фатти Арбейкл стоял перед судом по обвинению в изнасиловании старлетки бутылкой шотландского виски, изнасиловании, повлёкшем смерть вышеупомянутой стервочки… В то же время по другую сторону Атлантики, в Париже, омытом нежными импрессионистическими красками, некто Пикассо рисовал голых баб в грубых позах и продавал свою мазню за астрономическую суммы, накокаиненный Анри Бретон выкрикивал квазикоммунистические лозунги на сходках сюрреалистической революционной группы и гонял кроткого и нежного Дали за билетами в кино (справедливости ради стоит отметить, что Сальвадор Дали ни разу не смог купить билеты, потому что не знал, как это делается…) на фильм «Броненосец «Потёмкин», и Жозефин Бейкер в юбочке из бананов прыгала по сценам крупнейших мюзикхоллов! На мокрых берлинских мостовых толстомордые храбрецы со свастикой на нарукавных повязках дрались со злыми и голодными ротфронтовцами под отличные фокстроты Эжена Петербуржского, публика ломилась на новую фильму Пабста «Ящик Пандоры» с восхитительной Луизой Брукс, коминтерновец Карл Радек блистал в великосветских салонах, а чуть севернее, в Гамбурге, каннибал Курт Хартманн доедал своего очередного любовника. Да, это был джаз!

Но комсомольская богиня… ах, это, братцы, о другом….

«Я, знаете ли, на Лахту ездил, — сказал Аменхотеп из пьесы «Лапа», сочинённой Даниилом Хармсом в конце двадцатых годов, — так там дачники сидят в лесу и прямо стыдно сказать, что там делается…» Жалко, конечно, что стыдливость помешала Аменхотепу подробно рассказать, что делалось в лесу под Лахтой. Но всё-таки кое-какие слухи о тогдашних безобразиях докатились и до нас.

Голые в городе и у себя дома

Что больше всего удивило Виталия Нилыча Полухлебова, героя рассказа Михаила Кузмина «Шесть разговоров и один случай», когда он вернулся из Германии (из эмиграции) в Ленинград конца НЭПа? Обилие голых людей на улице, вот что. Ну, и кроме того – реакция окружающих. Окружающие не обращали на голых ровно никакого внимания. На самом деле в этом не было ничего странного. Народ уже привык к подобному зрелищу, ведь эти чудаки бегали нагишом по летним улицам с 1919 года. «Мы в раю, — кротко заметила Марина Цветаева, которой новая мода очень понравилась, — Едим яблоки и ходим голые.»

В конце концов, нудизм был в традициях российской культуры. Не только Николай Второй со всем семейством обожал купаться нагишом, но и Ленин Владимир Ильич, и многие, слишком многие видные большевики и большевички не считали чем-то предосудительным полежать на пляжике, подставив попку ласковому солнышку. Однако в сравнении с этими пляжными нравами члены общества «долой Стыд!» были радикалами. Искупаться – да, но выйти на улицу в чём мама родила – для этого надо быть твёрдым в своих намерениях. Сначала всё это вызывало ажиотаж и за немногочисленными предельно оголёнными членами общества «Долой стыд!» следовали хохочущие толпы. Однако мода на нудизм распространялась стремительно и нудистов стало так много, что они привлекать к себе вообще какое-либо внимание. Даже антинудистские фельетоны, многочисленные в начале 20-х годов, изчезли из газет и журналов. Журнал «Огонёк» без каких-либо комментариев публиковал серии фотографий из цикла «На пляжах столицы», как нечто совершенно обыденное. Общество «Долой стыд!» выполнило свою задачу и тихо угасало в бюрократических разборках, а голые граждане уже совсем по-простому ходили на работу и на стадионы. Зимой нудисты, конечно, на свежий воздух без шуб не выскакивали, но дома, протопив хорошенько печь, нудировали себе на здоровье за чаем. Уже упоминавшийся Хармс, убеждённый сторонник голого отдыха, оставил нам на удивление много рассказов о «домашнем» нудизме. Например, в трёхчастной комедии «Фома Бобров и его супруга» некая бабушка ругается, что, мол, супруга Фомы Боброва дома совершенно голая ходит и её, старухи, не стесняется. «Думает, — жалуется бабушка, — что если она молодая да красивая, так ей всё можно… такая бесстыдница! Ходит голая без малейшего стеснения. А когда сидит, то даже ноги, как следует, не сожмёт вместе, так что всё напоказ… Вот уж жену себе Фома нашёл! Чем она его окрутила, не понимаю…» Но это всё дела семейные, а вот что самое интересное в раннем советском нудизме, так это его отличтие от очень, очень асексуального европейского нудизма. В Германии и Швейцарии это было спортивное, гигиеническое движение, не более того. Даже вообразить невозможно целующуюся парочку на территории пляжа общества «Культуры Свободного Тела». Но советские долойстыдовцы и дикие нудисты были не так строги. Лёгкие перепихалочки после занятий гимнастикой и греблей возражений не вызывали — хоть и не при свидетелях, а за кустами, так что, если верить мемуаристам, заросли вокруг диких пляжей были плотно набиты вуайерами, следившими за каждым движением свободных и голых спортсменов. Любителей подглядывать гоняли, даже с милицией, но на место каждого изгнанного вуайера приползал десяток новых. Вся эта идиллия продолжалась до середины тридцатых годов, когда деятелей организованного нудизма пересажали за связи с заграницей, а спорт стал быстро становиться государственным делом. На пляжах всё ещё лежали голые мужчины, но женщин среди нудистов становилось меньше, меньше, а потом они и совсем перестали раздеваться догола. Собственно, никто нудизм не запрещал. Он угас сам собой. Впрочем, в пионерских лагерях традиции сохранялись чуть ли не до конца пятидесятых годов, и пионеры с пионерками — под строгим присмотром вожатых – в обязательном порядке купались нагишом, а затем исполняли ритуал, именовавшийся «приём солнечных ванн»!

Любовь втроём на Третьей Мещанской

В 1925 году Виктор Шкловский вычитал в газете, кажется, в «Комсомольской правде», заметку о том, как однажды в родильный дом к молодой матери пришли два её мужа-комсомольца. «Чей ребёнок?», — вопросила старая, видавшая виды регистраторша. «Наш!», — не дрогнув ответили друзья, спавшие с комсомольской богиней даже не по очереди, а сразу втроём в одной постели… Шкловскому эта история ужасно понравилась. Он заинтересовался темой и обнаружил, что ничего особенного в тот день не произошло, что браки втроём, вчетвером и в более сложных комбинациях для советской молодёжи дело привычное и ничуть не скандальное. В комсомольских коммунах – в общих спальнях — народ делал то, что ему, народу, нравилось, а привычные довоенные нормы остались уделом бухгалтеров и библиотекарей. Это было так просто: ведь молодёжь жила одной большой тусовкий. Хоть это слово пришло в язык на несколько десятилетий позже, но оно точнее отражает суть комсомольских коммун, чем вся коммунистическая риторика, громыхавшая над коротко подстиженными головами спортивных девушек. Девушки выбирали себе мужчин, а те старательно забывали мелкобуржуазное слово «ревность» и ласково косились на своих товарищей – гомосексуализм уже не считался уголовным преступлением. Воспламенённый Шкловский бросился писать халтурный сценарий для кино и спустя совсем короткое время фильм Абрама Роома «Любовь втроём (Третья Мещанская)» победно шагал по советским экранам. Впрочем, фильм получился на удивление плоский и назидательный. (для ред.: Эту фразу можно опустить) Позже в своих недостоверных мемуарах Шкловский вскользь упомянул, что сочинял сценарий, проживая по соседству с Маяковским и Бриками – Лилей и Осей. Да, это была самая знаменитая «тройная» семья в Советской России! Владимир Владимирович Маяковский во весь голос и навсегда прославил трёхспальную кровать, из которой, впрочем, Лиля Брик выкинула его уже в 1925 году. Но комсомольцы, восхищаясь большим поэтом, экспериментировали с сексом, не слишком приглядываясь к поворотам его судьбы. Они вдохновлялись страстными криками таких идеологов свободной любви и секса, как А.В.Луначарский и А.И.Коллонтай, которая выступила со знаменитой теорией «стакана воды», утверждая, что сексуальные отношения надо упростить – ведь «это» так же естественно, как стакан воду в жаркую пору. Владимир Ленин, бегло пролистав несколько манифестов свободной любви, вспомнил, вероятно, свои запутанные отношения с двумя в высшей степени очаровательными женщинами (да-да, Надежда Крупская в молодости была очень даже ничего!) и, вздохнув, промямлил нечто неразборчивое в том смысле, что, мол, это всё замечательно, но палку перегибать не стоит. Однако палка была здорово перегнута. Сексуальная революция бушевала на просторах РСФСР с неукротимостью урагана и в 1927 году старый большевик, нарком юстиции Курский, не смог сдержать слёз радости, сообщив Съезду Партии о том, что семья стремительно разлагается и извинился за то, что «какие-то элементы этого отжившего института приходится временно оставить в силе»… Казалось, что пути назад нет и быть не может, но прошло совсем немного времени, может быть, лет пять, и от коммун, свободных браков и вольного секса не осталось никакого следа, даже мемуарные воспоминания об этих весёлых днях стали появляться только в 60-е годы. Почему? Может быть, лихие комсомольцы несколько ослабили свой боевой задор по возрастным причинам? Может быть, спорт и трудовые почины поглотили свободную сексуальную энергию поколения? Может быть, причина в исчезновении кокаина из свободной продажи? Ответ знает только ветер.. А мы – мы можем только догадываться.

Ленинградские маркизы де Сад

Злой эрудит Михаил Золотоносов отметил однажды, что нэповский модерн 20-х годов содран с оригинального стиля «модерн» рубежа веков. Эти чёрные чулки, эта истома, декадентский кокаин, успешно конкурировавший с тридцатиградусной водкой-рыковкой (названной народом в честь известного большевика-коммуниста Рыкова), романсы Вертинского и страсть к пышным театральным постановкам, всё это шло оттуда, из тех времён, когда Александр Блок публиковал свои стихи в альманахах «Золотое Руно», а Всеволод Мейерхольд прыгал по сцене, изображая Доктора Дапертутто… Конечно, с тех пор кое-что изменилось. Блок разбил кочергой гипсовый бюст Апполона и умер, Мейерхольд надел кожаную комиссарскую тужурку и заскрипел сапогами, но зато появился Таиров, «маленький мейерхольд», набравший в свой театр самых красивых актрис и поражавший воображение нэпманов и обуржуазившихся партийцев итальянской роскошью сказок Гоцци. Конечно, всё это были подделки, в лучшем случае — донашивание старых фраков, копии картины Бёклина «Остров мёртвых» висели в нэпмановских квартирах только потому что точно такая же репродукции в 1907 году украшали квартиры адвокатов и дантистов средней руки. Новым советским буржуям так хотелось почувствовать себя наследниками «серебряного века русской культуры», что они не могли устоять перед искушением попытаться восстановить хотя бы некоторые реалии быта «довоенного времени». А одной из таких реалий была склонность культурной элиты к экспериментам в области секса. «Муж хлестал меня узорчатым, вдвое сложенным ремнём», — со вкусом повествовала Анна Ахматова, и сердца тысяч советских барышень и партийных дам сладко замирали при мысли о столь изысканном проявлении любви. Так что появление подпольных публичных домов, предлагающих особо тонкие наслаждения знатокам с изощрёнными вкусами, было неизбежно, как заря коммунизма. Пролетарии, регулярно шлявшиеся в Народный Дом (было такое увеселительное заведение в Петрограде времён НЭПа) к дешёвым шмарам, не понимали, что интересного в том, чтобы втыкать букет тюльпанов в задницу изысканно обнажённой (только чулки с подвязками и бархотка на шее) кокотки. Но растратчикам казённых денег это нравилось. В принципе, никакой конспирации для подобных дел в те времена не требовалось, но сама атмосфера эротического underground´a требовала тайны – для полноты стиля. Вот это и погубило утончённых поклонников извращённых сексуальных игр. Чекисты, издавна интересовавшиеся всякими подпольными делами, обратили внимание на странных типов и букетами рох в дрожащих руках и на счёт «раз-два» раскрыли целую кучу «притонов разврата» в Ленинграде и окрестностях Колыбели Революции. Вся эта история в назидание поучающимся была распубликована в газетах – единственный порнографический репортаж за всё время существования советской прессы! Впрочем, не один репортаж, а серия информационных сообщений «из зала суда». «Этот «неизвестный» — так называет его обвинительное заключение, — который изобрёл «фокус с горящей свечой»… неято совершенно безумное, верх изощрённости больной фантазии мазохиста, гнусность, о которой нельзя говорить без омерзения…» (цитата по книге М.Н. Золотоносова «Слово и тело» издательства «Ладомир») О, это была горячая информация! Стоит ли удивляться тому, что одним из самых прилежных читателей серии репортажей был Булгаков Михаил Афанасьевич, завязавший с морфием, но крепко подсевший на сексе? Описания танцев на столах и мучительно сладострастных пыток в наручниках воспламенили воображение автора «Дней Турбиных» и в считанные дни на бумагу вылился текст, составивший одну из самых пикантных пьес репертуара советских театров. «Зойкина квартира»! Роскошные шлюхи, кокаин, зловещие китайцы с ножами в зубах и коммунисты, сыплющие банкнотами направо и налево! А финал-то, финал! Приходят чекисты и всех забирают – да, эта штука посильнее «Фауста» Гёте… Столичные театры дрались за постановку пьесы, и не даром! Она стала хитом сезона и все, кто не успел посетить салон госпожи Тростянской, могли хотя бы из зрительного зала полюбоваться картинами роскошного разврата. Но волна пролетарского гнева поднялась против романтизации извращённого секса и пьесу начали запрещать. Злобстовали, конечно, те, кто не достал билетов и те, кого не пустили в гримёрные актрис Вахтанговского театра. Рыков и Сталин, очень любившие Булгакова, пытались спасти пьесу от запрета, но увы! В ту пору цензура была ещё до отвращения демократичной и решительные протесты вождей не смогли защитить излишне резвого драматурга… Пьесу сняли с репертуара и положили на лёд, где она и пролежала до самого весёлого десятилетия двадцатого века — до девяностых годов.

Чтож, когда подпольные бордели были разгромлены, тогда и НЭП кончился. Иссяк век джаза, затихли ревущие двадцатые годы. Революция закончилась ничем. Термин «секс» исчез из языка и человек, вслух произносящий словосочетание «половые отношения» моментально опознавался советским народом в качестве «вредителя» и моментально исчезал в сухих и скучных подвалах ГПУ. Весёлых нудисток сменила гипсовая девушка с веслом, супружеские измены стали разбираться на профсоюзных собраниях и садомазохисты в погонах понесли миллионы алых роз не проституткам-профессионалкам, а талантливым дилетанткам из Больших и Малых академических театров великой державы… Маяковский застрелился, Ахматова ушла в подполье, Булгаков заменил жену… Всё затихло. На сорок лет на СССР опустилась душная ночь антисексуальной контрреволюции. Мрак отчасти развеялся в 1957 году, после Международного Фестиваля Молодёжи и Студентов, но это уже совсем другая история.