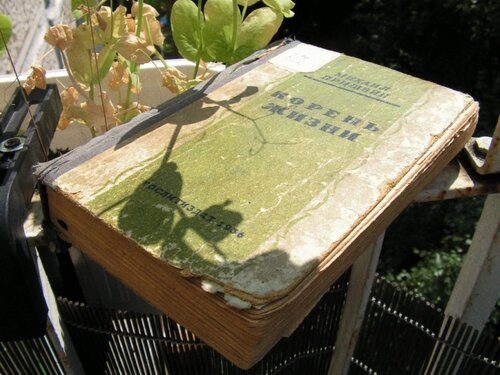

Книга о сочности жизни, но книга сумеречная, то ли от кроваво-плотского налета этой сочности (как и должно быть), то ли от цвета страниц – 36-й год, и кто-то из моих предков не вернул ее в ташкентскую библиотеку тоже очень давно: срок проставлен выцветшими чернилами.

Как у Вернера Херцога, грозившегося, что поедет в Антарктиду с условием: он не будет снимать пушистых пингвинчиков, так у Пришвина в его роскоши нет никого пушистого, а есть – охота и прямо-таки божеское невзирание природы на лица, и при всей охотничьей сущности я бы назвал его нашим советским Генри Торо, замечательным чтением для вегетарианцев, хиппующих и психонавтов в хорошем значении этого слова.

Возвращаясь к Херцогу, пингвинов он, в конце концов, снял, умудрившись найти самого безумного, который, переваливаясь, на брюхе и снова вскакивая и размахивая крыльями, пер в одиночку вглубь материка, пока остальная стая шла в противоположную сторону к рыбе. Не знаю, как здесь повел бы себя Михаил Михайлович: наблюдал бы этого пингвина, как натуралист, взял бы его на мушку или присоединился к нему. Но это – хороший тест, определяющий качество человека. В том же фильме Херцог показывает тоннель на Южном полюсе, глубоко в леднике, где всегда минус 70, и где ученые оставили в память о человечестве замороженного осетра и разные безделушки. Эти цветы и открытки, говорит он, как память о прекрасном мире, который мы загубили, замороженная здесь на тысячелетия в рамке из попкорна. Так и под этой сумеречной обложкой осталась память о чем-то, чего больше не будет.

«Только по очень ярко зеленеющей озими можно было различить такой день от ранне-весеннего, а еще, может быть, и по себе, что не бродит внутри тебя весеннее вино и радость не колет: радость теперь спокойная, как бывает, когда что-нибудь отболит, радуешься, что отболело, и грустно одумаешься: да ведь это же не боль, это сама жизнь прошла».

И если мы живем в разных клетках, тогда как исследователь один, и эксперимент один, просто в одной клетке холят и разрешают удовлетворять любые потребности, а в другой клетке кормят отравой и подвергают разному стрессу, хотя и то, что надо удовлетворять, и то, что надо давить, искусственное, выдуманное за нас, – то, во-первых, понимаешь, что кончится все это не с перехлестом беззакония, а когда будет накоплен должный объем данных для анализа, и натуралист получит другой заказ, а во-вторых, хочется видеть в роли натуралиста Михаила Михайловича Пришвина, который, глядя в прицел, осознаёт себя таким же зверем, как стоящий по ту сторону, равным ему.